- 18G → 流量90mL/min

- 20G → 流量60mL/min

- 22G → 流量30mL/min

- 23G → 流量15mL/min

- 使用可能時間(分)

=ボンベ容量(L)× 残圧(MPa)÷ ボンベ圧力(MPa)÷ 酸素流量(L/min)

救急現場で「酸素残りが少ない。あと何分投与できるかな?」、「クラッシュ症候群で2,000mL輸液するのに何分掛かるかな?」など疑問に持ったことはありませんか?

実際に活動中、救助隊から「急速輸液は後何分で終わりますか?」など質問があります。

上記のように「後何分」を計算できるのとできないのでは活動に大きく支障がでます。

今回は、急速輸液時の滴下量、酸素投与可能時間の計算方法についてまとめました。

急速輸液は何分で何mL使用する?

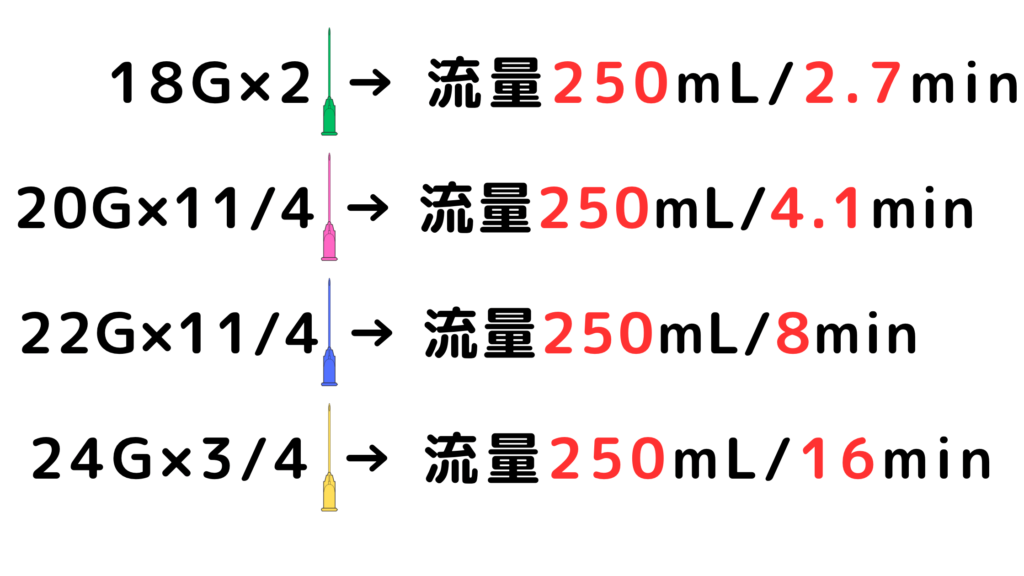

- 18GでIV確保し急速輸液した場合 → 約2.7分で250mL滴下。

- 20GでIV確保し急速輸液した場合 → 約4.1分で250mL滴下。

- 22GでIV確保し急速輸液した場合 → 約8分で250mL滴下。

- 24GでIV確保し急速輸液した場合 → 約16分で250mL滴下。

増悪するショックに対して輸液処置ができるようになり、救急救命士の処置の幅が広がりました。

それと同時に、救急救命士の質の高さも求められるようになっています。

現在、救急救命士は心原性ショック(強く疑う場合)を除き、ショックに対して輸液処置できます。

「ショック = 輸液処置」という考えで、輸液処置がゴールになってませんか?

救急隊のゴールは傷病者を「適切な時間」に「適切な処置」をして「適切な病院」に搬送することです。

つまり、急速輸液時にラクテックが何分後に無くなるのか把握するのも重要だということです。

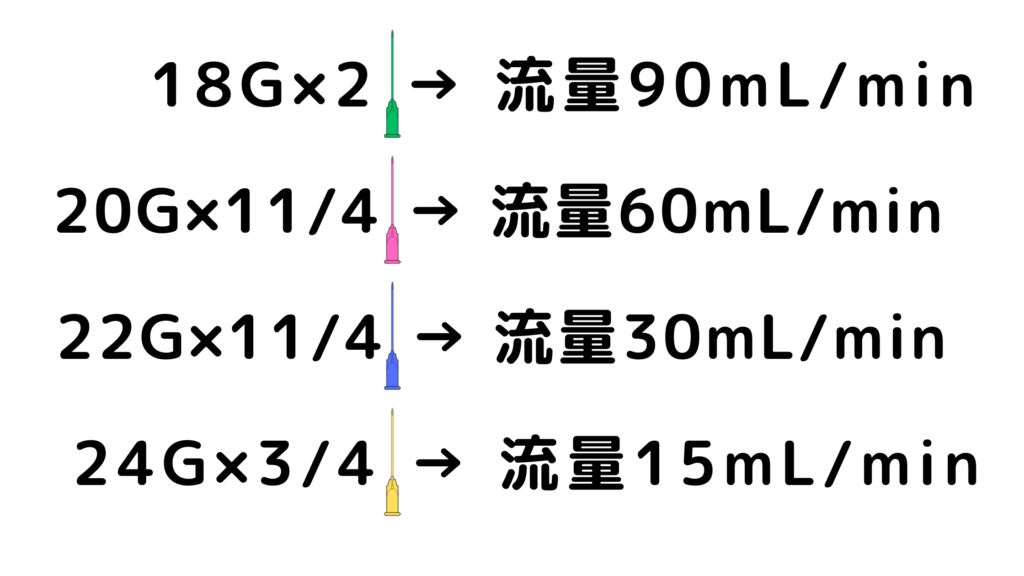

救急隊が使用している針は、18G、20G、22G、24Gだね!

各ゲージ数の1分間あたりの流量をまとめました。

上記を救急隊の活動に当てはめると以下になります。

250mLを急速輸液した際に何分でなくなるか覚えておくことで、ショック時の輸液量の目安、クラッシュ症候群を疑った際の2,000mL滴下時間を把握したりと活動の幅が広がります。

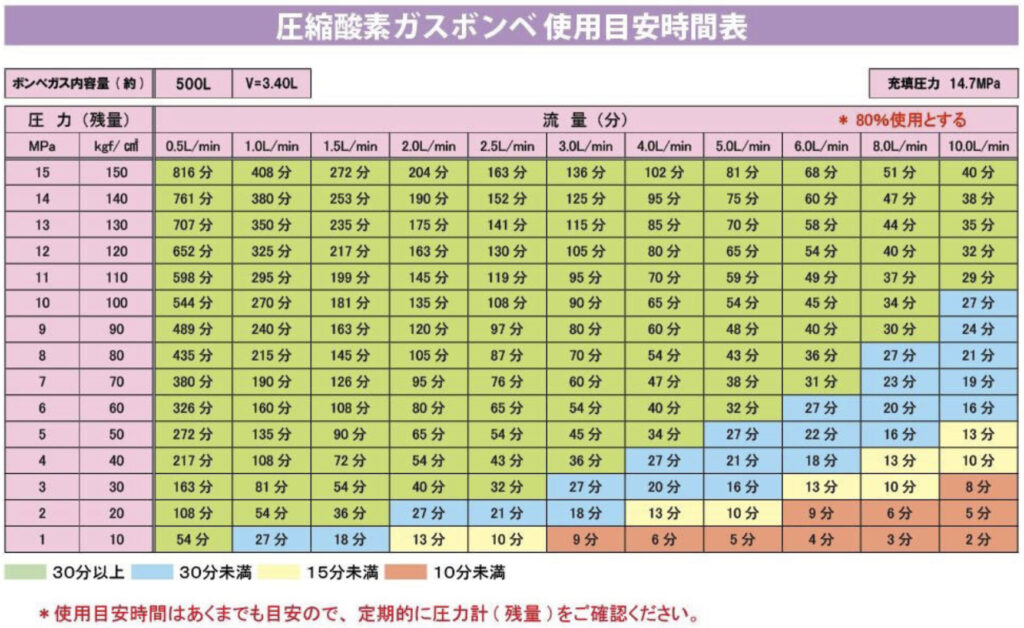

酸素投与の可能時間は何分?

- 使用可能時間(分)

=ボンベ容量(L)× 残圧(MPa)÷ ボンベ圧力(MPa)÷ 酸素流量(L/min)

酸素投与を後何分続けられるか判断できるのはとても重要です。

酸素ボンベ交換時間の目安や残りの酸素で高流量での活動は可能なのか判断できます。

- 酸素ボンベ残量(L)=ボンベ容量(L)×残圧(MPa)÷ボンベ圧力(MPa)

- 使用可能時間(分)=酸素ボンベ残量(L)÷指示流量(L/min)

例えば、容量300mL、ボンベ圧力14.7MPaの酸素ボンベで、10L/min酸素投与。残りの残圧は5MPaを指しているボンベは何分酸素投与できるか求めてみましょう。

まず、「①酸素ボンベ残量(L)=ボンベ容量(L)×残圧(MPa)÷ボンベ圧力(MPa)」に数字を当てはめます。

酸素ボンベ残量(L)=300(L)×5(MPa)÷14.7(MPa)

酸素ボンベ残量は約102(L)だね!

次に、「②使用可能時間(分)=酸素ボンベ残量(L)÷指示流量(L/min)」を使用します。

使用可能時間(分)=102(L)÷10(L/min)

使用可能時間は約10(分)ってことが分かるね!

でも、活動の合間で計算はできるけど、活動中はそんな暇ないよ!

計算する暇がない場合は表を作成し分かるようにしておく、またはMAXの使用可能時間だけを覚えておくことでアバウトな使用可能時間を瞬時に出せるようにしましょう。

引用:岡谷酸素株式会社「この酸素ボンベは、どのくらいの時間もちますか?」